事務費

御布施袋

お葬式周りに関するよくあるご質問や豆知識を

Q&A形式にて掲載しています。

該当する項目が無いという方は、お手数ですが直接お問い合わせください。

死という非日常に対処するために、日常と逆さまにする「逆さごと」で魔よけや死を生者の領域から隔絶させるために行います。また死の世界は日常の世界と逆であると信じられていたからといういわれがあります。

<逆さごとの例>

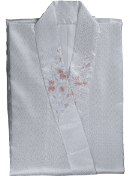

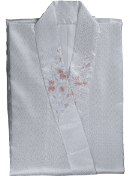

●逆さ着物・・・亡くなった人の衣装を逆さまにして掛けます。亡くなったと一目でわかるようにという意味もあるようです。

●左前・・・ご遺体に着物を着せるとき相手から左の衽(おくみ)を上にして着せること。

●逆さ水・・・湯灌・納棺の際に、お湯を沸かし、洗面器に水を入れておき、それにお湯を注ぎます。水にお湯を足すという通常とは逆の温度調節をします。

●逆さ屏風・・・安置したご遺体を外部の悪霊から守るため屏風を逆さまにして立てること。

●縦結び・・・こま結びを縦に結んだもの。(普通は横に結ぶ)

●北枕・・・お釈迦様が亡くなった時に、頭を北に顔を西に向けていたという故事によるものです。部屋の都合によっては西枕にすることもあります。(これは仏式の場合で、神式は頭を上座に、キリスト教の場合は特に決まっていません)

●守り刀・・・故人の布団の上や枕元に置く短刀のこと。魔除け・獣避けのため、または武士が亡くなった時、刀を置いた名残といわれています。ナタを置くこともあります。

●神棚封じ・・・神道では死を穢れと考えるため、それが神棚に入らないように白い半紙を貼ること。忌明け(四十九日)まで行います。

●妊婦と鏡・・・妊婦が鏡を身につけるというのは、鏡は昔から魔除けの道具として使われていたため、様々なものから胎児を守るためという意味があります。

●お念仏・・・近親者、隣組のかたが数珠を回して供養をする。(地域によって様々なやり方があります。)

●百万遍・・・入棺後に行うお念仏のことを言います。

●出し念仏・・・入棺後に行うお念仏のことを言います。

●掛図・掛軸・・・法名、戒名を小さな掛軸に写し、位牌のかわりとして故人の血縁者に渡します。

●遺物・・・形見分けとして故人の血縁者に渡します。

●伽見舞い・・・お通夜の際に持っていくお見舞い。昔は料理などをさし入れしていました。

●門送り・・・葬儀までの間は喪主や遺族のかたが忙しいので訪問者への見送りを遠慮するため、葬儀閉式後に会葬者の方を見送りお礼をすること。喪主をはじめ、遺族と近い親族のかたが行います。

●跡祈念・・・不幸が続かぬように御祓いをすること。

●なた餅・・・不幸より縁を切るために行います。一升枡の上で餅をなたで切り食べます。(一升餅となたと一升枡を使用します。)

●葬列・・・納骨に向かうときの並び順をいいます。(並び方は地域によって異なります。)

●耳塞ぎ・みみふさぎ・みみふたぎ・年違え・・・近隣の者が亡くなったとき、故人と同年齢である者は死の穢れに染まりやすいと考えられ、これを回避するための習俗です。

「耳塞ぎ」とは、餅などで耳を塞ぎ、死の知らせを聞かないようにすることです。

「みみふたぎ」などとも呼ばれ、その餅は後で川に流したりしました。鍋などで耳を塞ぐこともあります。また単に一度手で耳を塞いでから、その後死の知らせを聞くというところもあります。同年者はできるだけ会葬しないで、どうしても会葬するときは耳に餅を挟んでいくところもあります。

「年違え」(としたがえ)は、豆を食べて年を取り越し、故人と同年齢でなくしてしまう習俗です。

●辻ローソク・野づくし・・・葬列を送るための道しるべです。

●胴物・・・故人の一番良い服をあの世でも着てもらうためお寺へ御供えします。

●仮門・・・出棺の際に、再び戻ってこぬようにと小さな門を作り出口の上に配置します。出棺後にはずします。

●野仁義・部落見舞・・・葬儀に参列せずに焼香のみで帰る近所の人々を言います。

●葬儀を避ける日・・・「友引」全国的に行いません。地域によっては火葬も行いません。(火葬場が休みにあたっているところもあります。)

「友引」はその日に葬儀を行うと、友を引き寄せて一緒に冥土に連れて行くという、迷信から起こった習俗です。

「しだみ」死と4日の語呂合わせからきています。地域によって葬儀をさける習俗が

残っています。

「つかのつく日」(2日、5日、20日)塚=お墓を連想させるため。

宗派によって焼香の回数が違います。ご自分の菩堤寺の焼香回数を下の表でご確認下さい。

====

曹洞宗…2回(1回目は頭におしいただき、2回目はそのまま香をくべる)

真言宗…3回

浄土宗…1回または2回(特に決まった回数はありません)

浄土真宗…2回(大谷派、お東 頭におしいただかない)

1回(本願寺派、お西 頭におしいただかない)

臨済宗…1回(頭におしいただかない)

天台宗…1回

日蓮宗…1回か3回

日蓮正宗…3回

====

※会葬の人数や時間的な問題によって、1回で行うこともあります。必ずしも基本の回数に従わなければならないということではありません。大切なのは作法や回数ではなく焼香に心を込め、供養することといわれております。

●寺院へ

<表書き>「御布施」<不祝儀袋の種類>黒白、双銀

●神社へ

<表書き>「御礼」「御祈祷料」<不祝儀袋の種類>無地の白封筒(蓮のないもの)

●教会へ

<表書き>「御礼」<不祝儀袋の種類>無地の白封筒(蓮のないもの)

<表書き>

●仏式・・・「御香典」「御霊前」「御仏前」「御香資」

●神式・・・「御榊料」「御玉串料」「御霊前」

●キリスト教・・・「お花料」「御ミサ料」

<法事の場合>

●仏式・・・「御仏前」

●神式・・・「御玉串料」

●キリスト教・・・「お花料」

などが一般的です。

<香典のポイント>

※不祝儀袋は黒白か双銀の結び切りが多い

※現金書留で送る場合も不祝儀袋に入れる。

※香典袋を折る場合は左手前に折ります。そして下側を折りその上に重なるように上側を折ります。

<香典の渡し方>

●受付などで係の方へ渡す場合は係の人が読める方向にして渡します。

●ご霊前に供える場合は表書きが自分から読める方向でお供えします。

<香典の金額>

(全国平均/令和3年全互協調べ)

| 最多回答額 | 平均額 | |

|---|---|---|

| 祖父母 | ¥5,000 | ¥14,942 |

| 親 | ¥100,000 | ¥59,711 |

| 兄弟姉妹 | ¥50,000 | ¥45,452 |

| おじおば | ¥10,000 | ¥18,285 |

| 上記以外の親戚 | ¥10,000 | ¥17,000 |

| 職場関係 | ¥5,000 | ¥6,204 |

| 勤務先社員の家族 | ¥5,000 | ¥5,336 |

| 取引際の関係 | ¥10,000 | ¥7,915 |

| 友人又はその家族 | ¥5,000 | ¥6,649 |

| 隣人、近所 | ¥5,000 | ¥6,285 |

| その他 | ¥5,000 | ¥7,814 |

回収したアンケートの全回答5,177件を「参列者と故人との関係」別にまとめ、香典の最多回答額及び平均額を集計すると、左の表のとおりとなります。最多回答額を見ると、「職場関係」では、5,000円が多くなっていますが、「取引先の関係」では10,000円となっています。また、「親戚関係」では血縁関係によって変化していることが分かります。一方、平均額を見ると、最多回答額と平均額との間に大きな乖離が見られるものがあります。例えば「祖父母」では、最多回答額の5,000円に対して平均額は14,942円となっており、「おじ・おば」では最多回答額の10,000円に対して平均額は18,285円となっています。最多回答額は低くても一部に金額の大きいものが

あると平均額は最多回答と乖離することになります。

ナウエル典礼では、弔文・供花・供物のご注文を承っております。ご葬儀前日の17時までにご注文いただきますと、当日会場にお届けが可能です。

ご注文は、オンラインまたはFAXにて承っております。なお、オンラインでのご注文に限り10%割引にてご提供させていただいております。

●オンラインでのご注文

本日の訃報ページから、該当のご葬儀の「式場供物はこちら」ボタンよりお進みください。「てれ葬儀 こころ」の訃報ページ最下部より、オンライン注文が可能です。

※オンラインでのご注文価格は10%割引後の価格が表示されております。

本日の訃報ページ

●FAXでのご注文

FAX専用のご注文用紙をダウンロードいただき、必要項目をご記入の上、FAX番号【0238-24-4380】までお送りください。

FAX専用ご注文用紙(PDF)

通話無料・24時間受付

Basic

会員256,000円

一般320,000円

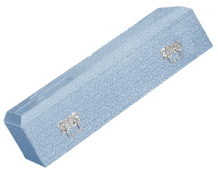

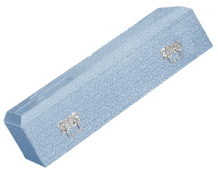

葬儀プランの基本となるのがベーシックプランです。葬儀で必要になる基本的なものが一式揃っています。棺や写真額、納骨容器、霊柩車の種類が選べます。

Standard

会員344,000円

一般430,000円

葬儀に必要なものが揃っているベーシックプランに「湯灌(ゆかん)」のサービスが追加されたのがスタンダードプランです。さらに、入棺花や仏衣などの種類も選べます。

Premium

会員432,000円

一般540,000円

スタンダードプランに60時間分(2.5日分)の通夜会場費用が含まれたさらにお得なプランです。また、棺(セレクト商品)の選べる種類が増えます。

| ▼基本アイテム | ベーシック | スタンダード | プレミアム |

|---|---|---|---|

(60時間分) |

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

事務費 |

|||

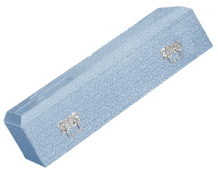

御布施袋 |

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

| ▼セレクト商品 | |

|---|---|

|

パープル

ホワイト

グレー

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ベーシック

スタンダード

キャスケット

プレミアム

キャスケット

|

Basic

会員256,000円

一般320,000円

葬儀プランの基本となるのがベーシックプランです。葬儀で必要になる基本的なものが一式揃っています。棺や写真額、納骨容器、霊柩車の種類が選べます。

|

パープル

ホワイト

グレー

|

|---|---|

|

|

|

|

|

|

Standard

会員344,000円

一般430,000円

葬儀に必要なものが揃っているベーシックプランに「湯灌(ゆかん)」のサービスが追加されたのがスタンダードプランです。さらに、入棺花や仏衣などの種類も選べます。

|

パープル

ホワイト

グレー

|

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

キャスケット

|